Max habitait tout au bout de l’Impasse Moreau. Quand un ami lui demandait comment il allait, s’il avait des projets, etc, il répondait :

— Tu sais où j’habite : Impasse Moreau ! Voilà, ça répond à ta question.

Max n’était ni heureux ni malheureux. L’un après l’autre, ses vieux rêves l’avaient abandonné.

— Et les amours, Max ?

— À l’heure actuelle, je n’ai toujours pas rencontré ma future ex-compagne, répondait-il avec un sourire amer.

Sa marraine, Clothilde, une vieille demoiselle comme on disait autrefois, venait de mourir en lui laissant un héritage conséquent. Pas de quoi mener la grande vie mais bien assez pour jouir d’une totale liberté.

Ça, de la liberté, il en avait à revendre, Max ! Mais il avait envie d’autre chose.

Sur une étagère de la bibliothèque, des dizaines de carnets à spirale étaient alignés : son journal de bord. Le dernier carnet était bleu et portait le numéro 44. Max s’en saisit et chercha une page vierge où il écrivit la date, puis, en grosses lettres capitales : ENVIE D’AUTRE CHOSE. Après quoi il se servit un café qu’il sirota longuement tout en dessinant dans son carnet un drôle de petit personnage, une sorte de Tintin famélique, sans Milou et, du coup, un peu dépressif. Il lui fit les bras écartés dans un geste d’impuissance, des gouttelettes en suspension autour de la tête et, au-dessus, un gros point d’interrogation bien noir… En dessous du bonhomme, il écrivit à nouveau, d’une belle écriture cursive, une écriture d’écolier : Envie d’autre chose, envie d’autre chose, plusieurs fois, comme un élève puni qui doit « faire cent lignes ». Mais il n’alla pas jusque cent. Il alluma son ordinateur et, sur le moteur de recherche internet, tapa « envie d’autre chose ».

Première réponse : Envie d’autre chose-Aufeminin.com, psychologie au féminin avec en prime des pubs pour un démaquillant et pour des collants disponibles en deux coloris ! En savoir plus ?

— Non merci, dit Max, ça ira.

Plus bas, des propositions un peu graveleuses, dans le style « je l’aime mais j’ai envie… d’autre chose ! »

Bon…

Juste avant d’arrêter ses recherches, Max cliqua sur une adresse : « Envie d’Autre Chose » à Tournai, Belgique. Boutique de vêtements féminins. A priori rien à voir non plus avec son envie d’autre chose à lui !

Mais la Belgique, c’était son pays perdu à Max ! Le Pays où l’on n’arrive jamais ! Pour lui, la patrie de tous les mystères, de toutes les nostalgies. Ses plus beaux souvenirs d’enfance étaient belges.

Read More →

Un enfant devient-il un homme en se confrontant à la médiocrité de ses contemporains ? Il s’enlaidit des turpitudes auxquelles il est contraint de participer, et ne peut plus s’embellir que par la repentance de ses actes. En cela, toutes les époques se ressemblent. En cela, tous les intrigants sont des faiseurs d’aventures.

Celle du jeune Redmond Barry commence comme la ritournelle du candide qui s’aveugle des vastes espaces qu’il croit à sa portée. Des lieux inouïs, où les lacs lèchent les forêts, et où les plaines s’enterrent dans des contrées ancestrales… L’Irlande est son horizon proche, et le terrain de ses frasques de jeunesse. À son âge, rien ni personne n’est censé lui résister. On ne se refuse pas à Redmond Barry ! Sinon il bombe le torse. Sinon il vous mesure du regard. Sinon il vous défie en duel.

Vingt pas. Trois témoins. Deux pistolets à silex. Dans Barry Lyndon, les duels à mort sont l’opportunité pour les orgueilleux de les resituer dans ces vastes espaces qui les ont d’ores et déjà engloutis. Ils sont si petits, ces deux-là, et pourtant celui qui sortira victorieux du duel se croira un instant le maître du monde ! Un instant seulement, car la société des hommes a le don de précipiter les plus jeunes, les plus faibles, dans le gouffre de ses vanités supérieures.

Au XVIIIe siècle, l’Angleterre et la Prusse sont en guerre contre la France et ses alliés. Dans ses multiples aventures picaresques, Redmond Barry échangera son pistolet contre un fusil. Il n’est plus seul. Ils sont une armée complète. Il ne défie plus un homme, mais un pays tout entier… Dans une telle confrontation, avant la charge, l’orgueil personnel doit laisser place à une pulsion de mort, celle capable de transformer les survivants en héros, et les vaincus en martyrs.

La guerre, toujours la guerre, que les peintres et les photographes parviennent sans le vouloir à embellir. Toutes les époques se ressemblent… De quelle technique picturale se servirait Gainsborough pour dépeindre les terrains que les belligérants d’aujourd’hui foulent du pied ? Quel cadrage utiliserait Stanley Kubrick pour immortaliser ces innommables d’un instant ?

Ces considérations sont loin de ce qui préoccupe notre protagoniste qui, en bon réchappé de la mort, envisage ses jours restants comme un appendice à sa vie d’autrefois. Plus question d’être jeune et naïf. Afin d’exister dans le monde qu’il jalouse, il s’agit d’être expérimenté et calculateur. S’ensuit alors une ascension sociale dont la trajectoire ferait rougir de honte Eugène de Rastignac.

Ayant réussi à s’extirper de la province irlandaise qu’il ne serait plus capable de reconnaître, notre parvenu échafaude les plans les plus cyniques pour briller dans la société qu’il convoite. Souvent les masques éloignent les visages de ceux qui les portent de ceux avec qui ils interagissent. Dans le cas de Redmond Barry, devenu Barry Lyndon, il n’en est rien. Le maquillage qu’il se fait appliquer, les perruques qu’il se fait mettre, ne le transfigurent pas ; au contraire, ils dévoilent son vrai visage…

La décadence a ceci d’extraordinaire qu’elle est capable d’attirer sciemment les hommes de bonne éducation vers les abysses du paraître. C’est d’autant plus troublant avec Barry Lyndon qu’il n’a pas besoin d’être entouré pour exister. Le monde dans lequel il s’est établi peut bien s’écrouler, il resterait contemplatif, noyant sa fierté inébranlable dans l’assise qu’il cherche à donner à ses proches.

Mais Barry Lyndon n’a pas de proches de cœur ; il n’a que des proches de sang. Il peut bien être magnanime pour ces êtres du quotidien qu’il tolère (non sans heurts), il n’aimera jamais que sa mère, et son enfant, Bryan. Il nourrira l’espoir que ce dernier survive à son existence, comme il avait lui-même survécu à ses tourments. Ainsi, peut-être, les aventures des Lyndon se poursuivront à travers les générations. Ainsi, peut-être, les orgueils personnels et les vanités supérieures se confronteront de nouveau ! Car la Comédie Humaine est universelle et intemporelle. Il revient à Schubert, Haendel, Bach, Vivaldi et Mozart de la rendre sublime !

Read More →

Commodément installé dans sa loge, plus rien n’existe dans le champ de vision de Jérôme Verlann que deux objets.

Le premier est la coupe de champagne qu’il a réussi, sans trop de peine, à substituer à la carafe d’eau que la production de la chaîne lui avait initialement mise à disposition. Et ce dès le premier soir où il a pris les commandes du talk-show, le Quart d’Heure de Célébrité. C’est maintenant une habitude ajoutée à l’organisation technique de l’émission, au même titre que l’éclairage du plateau ou la disposition des deux fauteuils de part et d’autre de la table ronde.

Cette table, en forme de montre gousset géante, est bien connue des deux millions de téléspectateurs qui constitue l’audience moyenne à cette tranche horaire. Elle symbolise à elle seule le principe de cette émission, que Jérôme a proposé à la chaîne quatre ans plus tôt.

L’idée lui est venue en regardant Marilyn Monroe dans le blanc acrylique des yeux. Il avait été invité par un ami à un vernissage de plasticiens qui rendaient hommage à Andy Warhol, dans le VIIIe arrondissement de Paris. Et c’est en redécouvrant les portraits pop art de l’actrice-chanteuse américaine, exposés dans la galerie principale, qu’il se rappela cette prophétie de Warhol, datant de 1968 : « À l’avenir, chacun aura droit à 15 minutes de célébrité mondiale ». Et Jérôme Verlann d’ajouter : « Pas une de plus ! »

L’émission dure une heure et demie. Chaque samedi soir, en seconde partie de soirée, quatre invités, illustres inconnus, se relayent autour de la montre gousset, pendant une heure. Ils ont donc 15 minutes chacun pour exposer aux téléspectateurs un sujet de leur choix, après lesquelles la lunette, d’abord grande ouverte, se referme subitement, en trois secondes. Ils ont donc carte blanche pour évoquer ce qu’ils veulent. Certains se concentrent sur leur métier, parfois en voie de disparition (le mois dernier, un souffleur de verre est venu faire la promotion, la gorge nouée, d’un artisanat qui se raréfie) ; le plus souvent les invités se racontent, et exposent au plus grand nombre des parcours de vie qu’ils ont estimés être d’un intérêt quelconque…

L’heure passée, le présentateur fait un récapitulatif des propos des quatre invités avant de soumettre ces « portraits » au vote des téléspectateurs par l’intermédiaire d’un réseau social créé spécialement pour l’émission : le QHC Time. L’invité qui reçoit l’assentiment du public gagne la possibilité de voyager pendant un mois complet dans un pays de son choix. Aucun pays n’est exclu, pas même ceux en guerre ! Ceux qui arrivent en deuxième et troisième positions ne gagnent rien. Ils repartent chez eux, heureux, l’espère-t-on, d’avoir eu leur quart d’heure de célébrité. Quant à celui qui arrive dernier, il est contraint, physiquement contraint, de partir une semaine dans un pays choisi majoritairement par les votants. Aucun pays n’est exclu, pas même ceux en guerre… Là-bas, il sera soumis à un dispositif de caméras sophistiqué, qui permettra aux téléspectateurs de suivre ses déboires, en temps réel. Histoire de rigoler un peu ! En réalité, c’est la production qui choisit les gagnants, les perdants, les pays et les détails des différentes péripéties qui attendent les « célébrités ».

— Dix minutes, monsieur Verlann, lance un assistant qui a osé passer la tête derrière la porte de la loge.

— Je sais…, réplique le présentateur du Quart d’Heure de Célébrité.

Jérôme Verlann n’aime pas bien être dérangé lorsqu’il est dans ses pensées. Il termine sa coupe de champagne, en fixant le deuxième objet qui demeurait dans son champ de vision : son carnet à spirale.

Le premier fuit. Le second le pourchasse. Le dernier court après eux. Ces trois individus, respectivement un malfrat, un policier et un anonyme en costume, sont introduits lors de la séquence d’ouverture post-générique de Vertigo (Sueurs froides). La course-poursuite se déroule sur les toits de San Francisco. Au loin, dans la nuit crépusculaire, on aperçoit le Golden Gate.

La musique de Bernard Hermann est nerveuse, le moment semble crucial. Un plan d’ensemble permet au spectateur d’apprécier la poursuite. Moins d’une minute plus tard, celle-ci prend une tournure inattendue. Le policier laisse s’enfuir le malfrat ; la priorité n’est plus en effet de le capturer, mais de sauver le troisième homme, l’homme en costume qui, dans sa course, a glissé, et risque maintenant la chute fatale. Suspendu à la gouttière d’un immeuble, incapable de prononcer le moindre mot, cet homme, en plus de mobiliser toutes ses forces pour ne pas tomber, doit combattre sa phobie que le spectateur découvre à l’occasion d’un effet spécial de distorsion visuelle : l’acrophobie (peur du vide). Le policier se rapproche dangereusement du bord du toit pour lui venir en aide, mais c’est finalement lui qui fera cette chute mortelle. L’homme suspendu accuse le coup. Son vertige vient de tuer un homme…

Le malfrat est bien loin. Loin du champ des caméras, et loin de nos préoccupations.

C’est par cet angle que l’on fait la connaissance de John Scott Ferguson, le protagoniste du film. Un détective qui démissionne suite au tragique accident survenu lors de la séquence d’ouverture. Il va être sollicité par un ami de jeunesse devenu homme d’affaires dans la construction navale, Gavin Elster, pour une enquête très particulière. Ce dernier est persuadé que sa femme, Madeleine, est pourchassée par quelqu’un qui lui veut du mal.

« Qui ? demande alors celui que l’on surnomme Scottie.

– Quelqu’un qui est mort », lui répond son ami de jeunesse, l’air grave.

Il lui décrit les attitudes de Madeleine, changeante, lunatique, ses absences inexplicables, et ce lieu mystérieux où elle se rend, semble-t-il régulièrement, que lui ne connaît pas. Il demande alors à Scottie de la filer, afin de découvrir où elle se rend lorsqu’elle n’est « plus elle-même », et de cerner la logique de son comportement.

Comme souvent dans l’œuvre d’Alfred Hitchcock, il est donc ici question de mystères. Mais contrairement à la plupart de ses films policiers, Vertigo offre davantage d’interrogations que de réponses. Lorsque l’on déniche une clef, c’est pour mieux nous rendre compte à quel point l’intrigue est faite de cadenas, de chaînes entremêlées qui nous poussent à rechercher, non pas une nouvelle clef, mais le trou de la serrure ! Une entrée, une grille de lecture compatible… Et lorsque la serrure est trouvée, il faut parvenir à l’associer à la bonne clef, à l’explication la plus vraisemblable de ces péripéties qui vont nouer entre Scottie et Madeleine ce lien immortel et invariable.

Vertigo est riche de ses thématiques psychologiques, pas nécessairement les plus traitées au cinéma. Dans cette histoire, le protagoniste, Scottie, n’aura cessé de « courir après ». Dans la séquence d’ouverture, il court après deux hommes, sans que l’on comprenne exactement sa motivation. Dans la première moitié du film, il court après une femme, pour la sauver d’elle-même. Difficile alors de savoir s’il s’agit d’une folle, d’une manipulatrice, ou d’une âme réellement possédée. Dans la seconde moitié, il court après une image. Sa course-poursuite prend alors la forme d’une fuite en avant. L’objet de ses projections fantasmatiques doit correspondre trait pour trait à son désir, quitte à ce que cette spirale n’en finisse jamais. Une nouvelle fois, le malfrat est loin. Il faut nous recentrer sur Scottie, sur son transfert, sur sa névrose. La spirale est interminable, mais il ne peut pas agir autrement. Par peur de ne pas pouvoir panser ses fêlures, par peur du vide…

Pierre Boileau et Thomas Narcejac avaient écrit ensemble D’entre les morts en 1954, qui se déroule en France durant la Seconde Guerre Mondiale. Cette adaptation américaine est une transposition astucieuse car, si les similitudes contextuelles sont presque nulles, les points d’intrigue communs à peine visibles, c’est essentiellement la densité psychologique qui émaille les interactions entre les protagonistes qui a été scrupuleusement respectée. On sort de la lecture du roman comme on sort du visionnage du film : bousculé, remué.

Deux ans avant Psychose, Alfred Hitchcock prend soin de mener le spectateur sur de fausses pistes, en adoptant un rythme narratif très différent de ce qu’il avait pu faire jusqu’alors. Avec le vingt-deuxième long-métrage de sa période américaine, le maître du suspense n’attendra pas le dernier quart du film pour vous surprendre !

À l’image du Sequoia sempervirent millénaire que Scottie fait découvrir à Madeleine lors de leur promenade dans la forêt plurielle, Vertigo est « bien en place » dans le monde du cinéma, puissant et éternel.

Philippe Gerbier.

Luc Jardie.

Jean-François Jardie.

Claude Ullmann.

Félix Lepercq.

Et tant d’autres.

Des noms qui résonnent comme des colonnes de pierre, inamovibles, que seul un cataclysme hors norme pourrait faire tanguer. Ce cataclysme, c’est la seconde guerre mondiale. Mais loin de s’effondrer, ces colonnes, ébranlées, rappellent au monde qu’elles formaient un site, assis sur le plateau des valeurs humaines.

L’histoire de ces hommes, de ces femmes, est la démonstration que la force du collectif est bien supérieure à la somme des individualités. Ensemble, ces engagés de la France parviennent à prendre des décisions qu’ils n’auraient jamais eu le cran de prendre seuls. Ensemble, il y a comme de la bravoure dans les situations qui les pétrifient dans leurs fors intérieurs ! Quand la liberté individuelle est en danger, le collectif s’exalte !

Faute de pouvoir envisager l’avenir sur le long terme, il s’agit pour ces individus, ces résistants, de réagir le plus habilement possible. Tout en continuant à renseigner leurs alliés dans l’hypothétique espoir d’une libération à venir, Mathilde, Philippe Gerbier, Luc Jardie, et les autres, s’entraident à tenir le choc de l’Occupation. Ils s’entraident à déambuler dans les rues de Paris en toute quiétude, à laisser croire aux belligérants qu’il n’est plus nécessaire d’user de moyens coercitifs pour conserver leur emprise. Alors, peut-être, résistants et occupants marcheraient côte à côte sans soupçonner un instant leurs desseins réciproques.

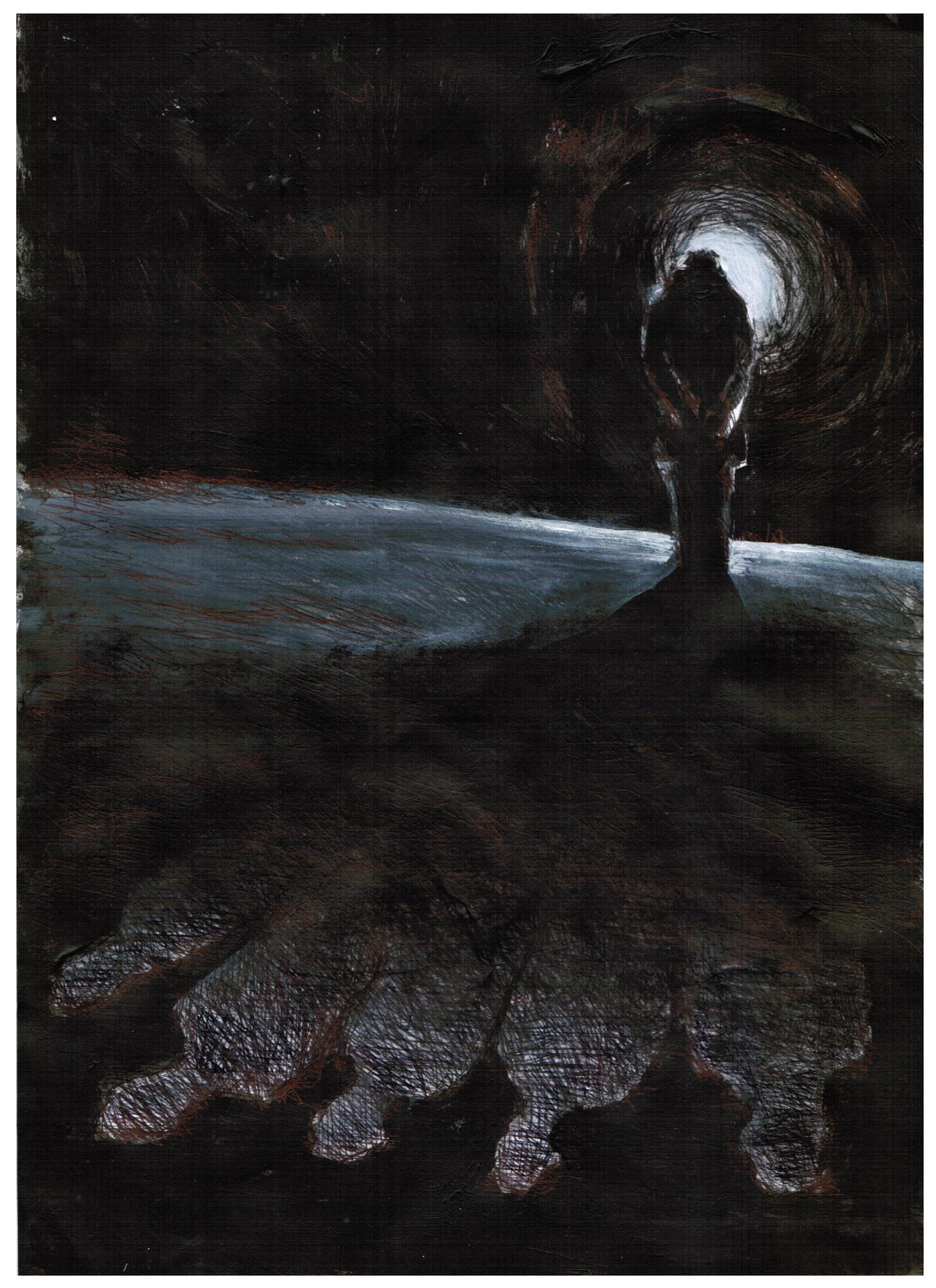

Comme des rats enfermés dans un labyrinthe dont les chocs électriques finiraient de conditionner les chemins empruntés, notre armée des Ombres agit et réagit au gré des événements qu’elle subit. Lorsqu’une Ombre est détenue, une équipe est envoyée pour éblouir dans sa cellule l’ennemi d’un faisceau de lumière tel que celle-ci, soudain, s’échappe, disparaît ! Lorsqu’un traître ou un renégat est capturé, les Ombres s’agglutinent autour pour voiler à jamais son visage… Lorsque le dilemme cornélien est posé de sacrifier une individualité pour protéger le collectif, les Ombres se réunissent en assemblée fantôme et expirent leur dernier souffle d’humanité…

Il pleut sur la France, sur ses pâturages, ses pavés, ses bistrots. La guerre douche les derniers espoirs d’une vie meilleure, en laquelle les années folles avaient laissé croire. Les corps sont exsangues, les expressions crispées, et il n’y a plus que les idéologies, elles aussi figées, pour motiver les soubresauts de la France éternelle.

Les énergies se mobilisent parfois dans les tanières quand, à l’abri de la société des corrompus et des collaborateurs, le loup se retranche pour préparer sa riposte. Dans les souterrains, il hurle. Mais il sait aussi remonter à la surface pour galvaniser ses dernières forces et envisager le dilemme.

Philippe Gerbier envisage tous les dilemmes comme une équation mathématique où les inconnues symbolisent les troupes, et les signes dessinent la stratégie à mettre en place, qu’il veut la plus pragmatique possible pour s’approcher au mieux de la solution. Au lieu de se fier à son instinct grégaire, notre héros s’isole, raisonne à partir des ouvrages mathématiques de Luc Jardie (alias Jean Cavaillès), et donne, non pas sa solution, mais La solution. La seule vraie solution…

Ce film, griffé Jean-Pierre Melville, est celui dans lequel s’exprime le plus explicitement la mélancolie du réalisateur. Éric Demarsan finit de bouleverser les spectateurs épris de nostalgie, les partitions au piano étant une des composantes essentielles de L’armée des ombres.

Read More →

Onze mètres carrés, des barreaux pour laisser le soleil darder quelques-uns de ses rayons, un matelas qui semble avoir toujours été là, des toilettes de fortune, et un crachoir… On n’imagine pas Andy Dufresne, ancien banquier à l’allure froide, expulser de sa bouche les matières impures. Ce crachoir, probablement ne s’en servira-t-il jamais que comme un objet de contemplation. Un objet présent dans sa cellule, inutile, alors qu’il n’y a rien d’autre que ce mobilier de désolation, et ces pierres tout autour de lui…

Les pierres cristallisent son attention. Elles entretiennent une flamme, celle de la passion d’Andy Dufresne, géologue à ses heures perdues. Et à Shawshank, la nuit dure vingt-trois heures. Alors celui qui est en prison pour le restant de ses jours va se transformer en oiseau de nuit, seule façon, peut-être, de se faufiler entre les barreaux de sa cellule.

Les pierres cristallisent son imagination. Pourtant terré dans sa cellule, Andy Dufresne est capable de déployer ses ailes et s’élancer au-dessus de l’océan Pacifique et de l’infini bleu ! Travaillant pour l’éternité qui est devant lui albâtres, basaltes, calcaires et autres pierres, notre prisonnier polit un monde d’échecs dont il est le plus fin stratège ! Il y a toujours dans la marche avant de son esprit une arrière-pensée qui le fait se tenir droit. Ces pierres, pour le restant de sa vie à Shawshank, sont comme les vertèbres d’une colonne qu’il est le seul à pouvoir courber. On a souvent dit de lui, en société, qu’il était un homme raide. En vérité, Andy Dufresne, en société comme en prison, n’a jamais eu besoin d’être entouré pour exister, et le snobisme pointé du doigt n’est qu’un détachement acquis au contact de ses contemporains avec lesquels il n’aura interagi que par convention. C’est la prison qui l’a mis sur le chemin de l’amitié, pure et désintéressée. À Shawshank, Andy apprend. Il apprend qu’un homme tel que Red, meurtrier de couleur qu’il n’aurait jamais côtoyé en-dehors des murs de ce pénitencier, est en fait celui dont il se sent le plus proche. Et même qu’il y a possibilité de nouer entre eux un lien existentiel que rien ne pourrait désolidariser…

Les pierres cristallisent son Espoir. À travers le regard perçant de notre oiseau de nuit, il y a l’idée que ces quelques mètres carrés de cellule ne couvrent pas l’éventail de couleurs qu’il observe du plus profond de son être. Parmi elles, l’infini vert. Couleur des feuilles d’un chêne massif. Couleur des feuilles de ces branches sur lesquelles notre oiseau rêve de se poser. Couleur de tous les possibles.

Contrairement à Rita Hayworth et la rédemption de Shawshank, la nouvelle de Stephen King dont le film s’inspire largement, le point de vue est ici essentiellement celui d’Andy Dufresne (Tim Robbins), et non celui de Red (Morgan Freeman), qui demeure toutefois le narrateur.

Ce style de narration hybride offre l’opportunité au spectateur de ressentir la souffrance, voire par moment la désolation d’Andy. Mais grâce à la voix off de son ami, nous sommes également guidés vers les sentiments d’exaltation que le protagoniste est trop pudique pour nous exprimer directement. Red jette un pont entre Andy Dufresne et nous, avant de l’emprunter à son tour car il y aura toujours un chemin à parcourir pour être en mesure de toucher Andy de ses propres mains, plus précisément du bout des doigts, lui sourire, et avancer en sa compagnie !

Le metteur en scène, Frank Darabont, a lui marqué d’une pierre blanche l’année 1994 en se jouant des codes du film de prison, élevant The Shawshank Redemption au rang de ces œuvres intemporelles qui brassent des thèmes dont nous sommes tous épris. La métaphore du film pourrait être celle-ci : en dépit d’un environnement contraignant, voire coercitif, il s’agit, comme Andy, d’apprendre à se recentrer, comprendre notre destinée existentielle, afin de « maintenir l’Espoir en vie ».

Read More →