Rien n’a peut-être jamais eu lieu. Les volutes de fumées voilent les songes du héros. À l’arrière du théâtre chinois, Noodles s’est procuré ce qui est sans doute le meilleur opium de New York. Peut-être s’en sert-il pour endormir, à défaut de cicatriser, les plaies toujours béantes de ses frasques sentimentales, en amour comme en amitié, jalonnées sur le chemin périlleux sur lequel il s’est engagé dès sa plus tendre enfance…

Dans l’un des premiers retours en arrière du film, Noodles, le protagoniste, incarné par un Robert De Niro éblouissant de profondeur, se remémore un instant que seule la magie de l’enfance peut faire émerger des bas-fonds d’un New York délavé, gangrené par les gangs. Celle dont il est alors épris, Deborah (interprétée par la frêle Jennifer Connelly), revisite un verset du Cantique des Cantiques, qu’elle lit à son amoureux. Ou Noodles n’est-il que son prétendant ? Voire un garçon qu’elle méprise ? Elle glisse en tout cas dans sa lecture platonique son amertume, doublée d’un espoir qu’elle ne semble pas assumer.

Le gramophone fait crépiter ces sentiments tout autant exaltés qu’inavoués, et c’est là le début de la relation pétrie de confusion entre Deborah et Noodles. Et à l’instar de l’ensemble des liens que le jeune homme va nouer avec ses amis, celle-ci va durer trois générations.

Noodles nous promène de 1922 à 1968 et fait de nous le témoin de sa profonde mélancolie, comme s’il craignait à chaque instant d’être trahi. Quelle triste lucidité en vérité, ou son manque de fougue dans l’expression de ses sentiments aura fini de semer sur son chemin les pierres de la solitude.

Il s’investit pourtant, sincèrement, presque avec candeur, dans ses relations les plus prometteuses. Avec Deborah comme avec son meilleur ami, Max (campé dans son format adulte par un James Woods insaisissable), Noodles s’engage, se dévoile même, malgré cette distance qu’il entretient entre lui et eux, entre lui et le monde entier. Cette distance est à la fois sa grande force et sa faiblesse la plus palpable. Elle lui permet d’embrasser toutes les audaces, mais l’empêche de jouir pleinement de son existence. L’opium, sans doute, peut l’y aider.

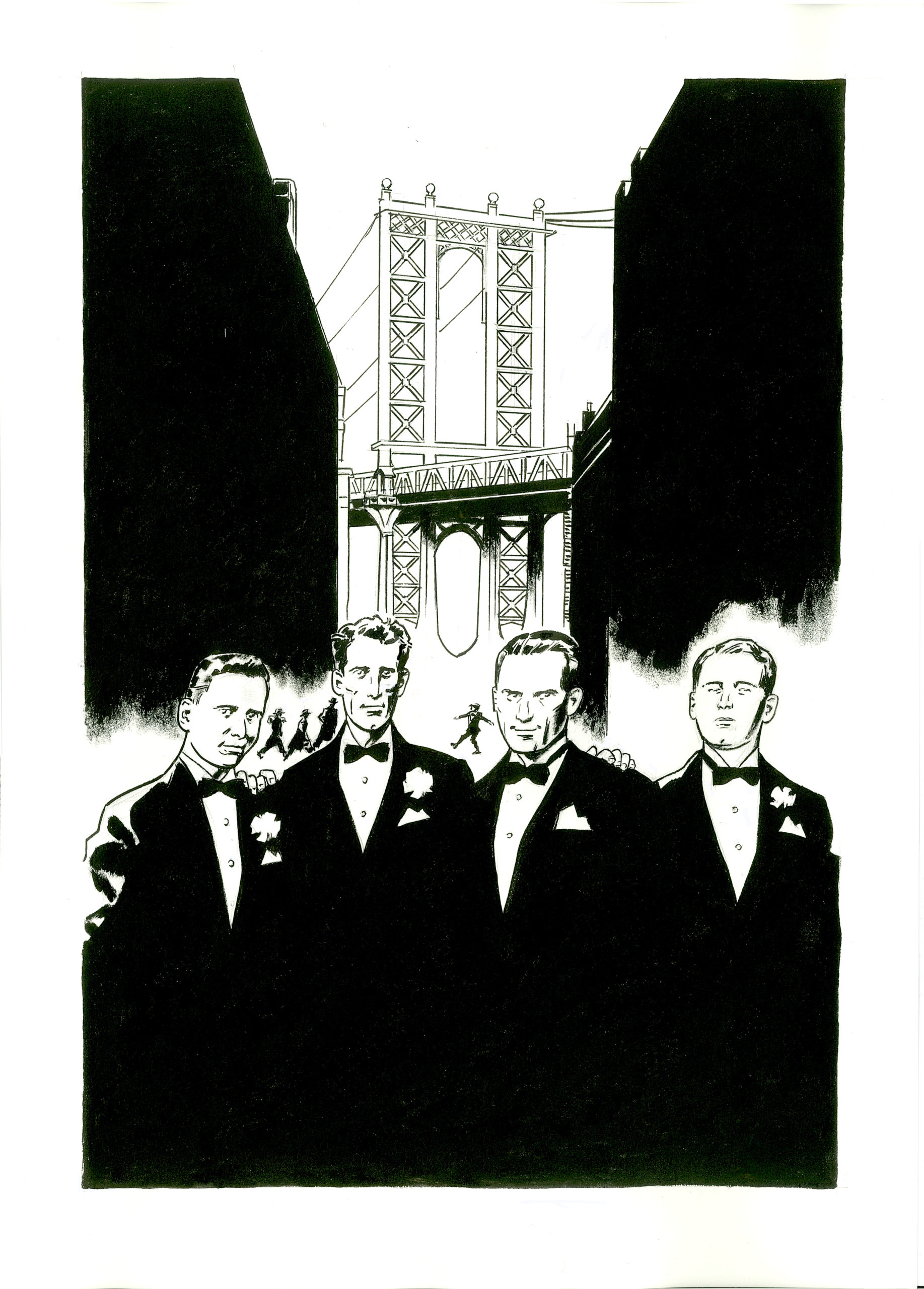

Allongé à l’arrière du théâtre, dans l’euphorie de la paix intérieure tant recherchée, Noodles continue de rassembler ses souvenirs… Les charlottes russes, les brumes couvrant les docks, le Pont de Manhattan, Noodles se souvient.

La Prohibition, les communautés qui fourmillent les unes à travers les autres, ses amis, Max, Patsy, Cockeye, et Dominic, le plus jeune de la bande, Noodles se souvient… de tout. À l’image de ces jeunes gens, New York se construit. L’environnement urbain en pleine expansion, en pleine mutation, expose Noodles et ses amis à une nécessaire débrouillardise. Les cinq garçons découvrent la vie, expérimentent les sentiments et les plaisirs, mais la survie dans ce milieu incertain, souvent hostile, leur démontrera que la cruauté, elle aussi, est extrêmement précoce.

Sur ce chemin de tous les absolus, Ennio Morricone nous guide pendant 4h11 (pour la version intégrale) et alterne avec une habileté magistrale les partitions faisant usage d’instruments à cordes, à vent, à percussion, les solos et les orchestrations, pour mettre en musique le propos d’Il était une fois en Amérique (1984) que Sergio Leone qualifiait de film-testament.

La complicité qui unissait les deux hommes depuis près de vingt ans atteint son climax. Leur symbiose éclate à l’écran. Ennio Morricone composa d’ailleurs la bande-originale du film sans qu’aucune scène n’ait été encore tournée, à partir de la seule lecture du scénario, auquel a directement participé Sergio Leone.

Et le metteur en scène nous fait ici la démonstration, à l’image du Parrain de Francis Ford Coppola, que les plus admirables émotions peuvent animer et se dégager de personnages tiraillés par de viles motivations. Le gangstérisme est un prétexte esthétique à une narration brillante.

Le 23 novembre 2018, Paris s’est de nouveau illuminé. Ennio Morricone nous offrait son concert d’Adieu. En dirigeant les 200 musiciens de l’Orchestre Symphonique National Tchèque et un Chœur composé de 75 chanteurs, le maestro nous a embarqué une ultime fois pour le plus onirique de tous les voyages cinématographiques.

Read More →

Une pluie torrentielle de billets s’abat sur les places boursières, et inonde la ville de Berlin, jusque dans ses plus petites ruelles. La chute brutale des cours pourrait donner le sentiment, par ce déluge, que la capitale s’enrichit, en réalité, c’est tout le pays qui sombre dans la pauvreté.

Les jeux sont clos. Désormais il faudra une charrette chargée de billets pour acheter un pain. Le Reichsmark ne vaut plus rien. Nous sommes le 13 mai 1927, un peu plus de deux ans avant le fameux jeudi noir, et c’est l’ensemble du système capitaliste qui vacille sur ses fondements.

En 1922, le très envoûtant Rudolf Klein-Rogge incarne pour la première fois au cinéma le docteur Mabuse. Dans les premières minutes, ce super-criminel fignole l’un de ses méfaits les plus ambitieux : faire chuter les cours de la bourse de Berlin en répandant des informations tronquées dont il est le seul à maîtriser les tenants et les aboutissants. Afin de profiter de la revente des titres lors de la remontée fulgurante du cours lorsqu’il l’aura décidé.

Fritz Lang met en scène l’un des dérèglements possibles du capitalisme et ses effets dévastateurs… des années avant le Krach. Il ne s’agit plus de démontrer que ce réalisateur génial était un visionnaire !

La série complète des « docteurs » Mabuse (incluant les suites « Le testament du docteur Mabuse » en 1933 et « Les 1000 yeux du docteur Mabuse » en 1960) illustre le talent de Fritz Lang à mettre sous les projecteurs les dérives jusqu’au-boutistes de demain (respectivement dans les trois films, le capitalisme sauvage, le totalitarisme, et Big Brother).

Pour ce premier volet, il collabore avec Norbert Jacques, l’auteur du roman éponyme publié un an auparavant, et s’entoure de celle qui deviendra peu après sa femme, la sulfureuse Thea Von Harbou. Ils dessineront ensemble les traits de celui qui est dépeint comme un génie du crime, une sorte de Fantômas dans la langue de Goethe, capable de faire s’agglutiner autour de lui des malfrats de toute espèce, de simples rôdeurs prêts à la soumission, comme de redoutables stratèges qui attendent pourtant les mêmes directives de ce charismatique docteur Mabuse !

Le film joue beaucoup sur les fantasmes liés à la psychanalyse, très jeune alors, et à laquelle on associe à l’époque des pouvoirs quasi-surnaturels… Et pour mettre en scène ces processus, tantôt transcendants tantôt destructeurs, Fritz Lang mise notamment sur un contraste clair-obscur millimétré, et sur un jeu d’acteurs délicat plutôt qu’exacerbé, choix qui se prête particulièrement bien pour décrire l’ambivalence des multiples personnages que le docteur Mabuse incarne pour parvenir à ses fins de manipulation. Fritz Lang effleure à certains égards l’expressionnisme allemand sans jamais l’épouser réellement.

Les dernières scènes ne seront pas sans influencer le cinéma d’Howard Hawks, pour ses métrages les plus populaires. Mais très vite, on quitte le tumulte de la guérilla, l’inferno, pour glisser, doucement, vers les abysses de la psyché du docteur Mabuse, ce colosse que la mégalomanie aura grandement fragilisé.

La pluie torrentielle reprend. Sous le crâne du Criminel, la tempête se déchaîne. Le torrent prend la forme d’un flot continu de pensées… À la surface de sa condition psychique, le docteur Mabuse dérape !

Les portes de son enfer s’ouvrent, et les démons qu’il avait longtemps retenus déferlent dans une nouvelle réalité, audacieusement imaginée par Norbert Jacques, Thea Von Harbou et Fritz Lang. Un fantastique à la Maupassant, subtil et mystérieux, fait alors son apparition… magistral.

Docteur Mabuse est une œuvre à la fois inventive et impudente, que la réorchestration symphonique aura fini de rendre grandiose !

Read More →

Un enfant devient-il un homme en se confrontant à la médiocrité de ses contemporains ? Il s’enlaidit des turpitudes auxquelles il est contraint de participer, et ne peut plus s’embellir que par la repentance de ses actes. En cela, toutes les époques se ressemblent. En cela, tous les intrigants sont des faiseurs d’aventures.

Celle du jeune Redmond Barry commence comme la ritournelle du candide qui s’aveugle des vastes espaces qu’il croit à sa portée. Des lieux inouïs, où les lacs lèchent les forêts, et où les plaines s’enterrent dans des contrées ancestrales… L’Irlande est son horizon proche, et le terrain de ses frasques de jeunesse. À son âge, rien ni personne n’est censé lui résister. On ne se refuse pas à Redmond Barry ! Sinon il bombe le torse. Sinon il vous mesure du regard. Sinon il vous défie en duel.

Vingt pas. Trois témoins. Deux pistolets à silex. Dans Barry Lyndon, les duels à mort sont l’opportunité pour les orgueilleux de les resituer dans ces vastes espaces qui les ont d’ores et déjà engloutis. Ils sont si petits, ces deux-là, et pourtant celui qui sortira victorieux du duel se croira un instant le maître du monde ! Un instant seulement, car la société des hommes a le don de précipiter les plus jeunes, les plus faibles, dans le gouffre de ses vanités supérieures.

Au XVIIIe siècle, l’Angleterre et la Prusse sont en guerre contre la France et ses alliés. Dans ses multiples aventures picaresques, Redmond Barry échangera son pistolet contre un fusil. Il n’est plus seul. Ils sont une armée complète. Il ne défie plus un homme, mais un pays tout entier… Dans une telle confrontation, avant la charge, l’orgueil personnel doit laisser place à une pulsion de mort, celle capable de transformer les survivants en héros, et les vaincus en martyrs.

La guerre, toujours la guerre, que les peintres et les photographes parviennent sans le vouloir à embellir. Toutes les époques se ressemblent… De quelle technique picturale se servirait Gainsborough pour dépeindre les terrains que les belligérants d’aujourd’hui foulent du pied ? Quel cadrage utiliserait Stanley Kubrick pour immortaliser ces innommables d’un instant ?

Ces considérations sont loin de ce qui préoccupe notre protagoniste qui, en bon réchappé de la mort, envisage ses jours restants comme un appendice à sa vie d’autrefois. Plus question d’être jeune et naïf. Afin d’exister dans le monde qu’il jalouse, il s’agit d’être expérimenté et calculateur. S’ensuit alors une ascension sociale dont la trajectoire ferait rougir de honte Eugène de Rastignac.

Ayant réussi à s’extirper de la province irlandaise qu’il ne serait plus capable de reconnaître, notre parvenu échafaude les plans les plus cyniques pour briller dans la société qu’il convoite. Souvent les masques éloignent les visages de ceux qui les portent de ceux avec qui ils interagissent. Dans le cas de Redmond Barry, devenu Barry Lyndon, il n’en est rien. Le maquillage qu’il se fait appliquer, les perruques qu’il se fait mettre, ne le transfigurent pas ; au contraire, ils dévoilent son vrai visage…

La décadence a ceci d’extraordinaire qu’elle est capable d’attirer sciemment les hommes de bonne éducation vers les abysses du paraître. C’est d’autant plus troublant avec Barry Lyndon qu’il n’a pas besoin d’être entouré pour exister. Le monde dans lequel il s’est établi peut bien s’écrouler, il resterait contemplatif, noyant sa fierté inébranlable dans l’assise qu’il cherche à donner à ses proches.

Mais Barry Lyndon n’a pas de proches de cœur ; il n’a que des proches de sang. Il peut bien être magnanime pour ces êtres du quotidien qu’il tolère (non sans heurts), il n’aimera jamais que sa mère, et son enfant, Bryan. Il nourrira l’espoir que ce dernier survive à son existence, comme il avait lui-même survécu à ses tourments. Ainsi, peut-être, les aventures des Lyndon se poursuivront à travers les générations. Ainsi, peut-être, les orgueils personnels et les vanités supérieures se confronteront de nouveau ! Car la Comédie Humaine est universelle et intemporelle. Il revient à Schubert, Haendel, Bach, Vivaldi et Mozart de la rendre sublime !

Read More →

Le premier fuit. Le second le pourchasse. Le dernier court après eux. Ces trois individus, respectivement un malfrat, un policier et un anonyme en costume, sont introduits lors de la séquence d’ouverture post-générique de Vertigo (Sueurs froides). La course-poursuite se déroule sur les toits de San Francisco. Au loin, dans la nuit crépusculaire, on aperçoit le Golden Gate.

La musique de Bernard Hermann est nerveuse, le moment semble crucial. Un plan d’ensemble permet au spectateur d’apprécier la poursuite. Moins d’une minute plus tard, celle-ci prend une tournure inattendue. Le policier laisse s’enfuir le malfrat ; la priorité n’est plus en effet de le capturer, mais de sauver le troisième homme, l’homme en costume qui, dans sa course, a glissé, et risque maintenant la chute fatale. Suspendu à la gouttière d’un immeuble, incapable de prononcer le moindre mot, cet homme, en plus de mobiliser toutes ses forces pour ne pas tomber, doit combattre sa phobie que le spectateur découvre à l’occasion d’un effet spécial de distorsion visuelle : l’acrophobie (peur du vide). Le policier se rapproche dangereusement du bord du toit pour lui venir en aide, mais c’est finalement lui qui fera cette chute mortelle. L’homme suspendu accuse le coup. Son vertige vient de tuer un homme…

Le malfrat est bien loin. Loin du champ des caméras, et loin de nos préoccupations.

C’est par cet angle que l’on fait la connaissance de John Scott Ferguson, le protagoniste du film. Un détective qui démissionne suite au tragique accident survenu lors de la séquence d’ouverture. Il va être sollicité par un ami de jeunesse devenu homme d’affaires dans la construction navale, Gavin Elster, pour une enquête très particulière. Ce dernier est persuadé que sa femme, Madeleine, est pourchassée par quelqu’un qui lui veut du mal.

« Qui ? demande alors celui que l’on surnomme Scottie.

– Quelqu’un qui est mort », lui répond son ami de jeunesse, l’air grave.

Il lui décrit les attitudes de Madeleine, changeante, lunatique, ses absences inexplicables, et ce lieu mystérieux où elle se rend, semble-t-il régulièrement, que lui ne connaît pas. Il demande alors à Scottie de la filer, afin de découvrir où elle se rend lorsqu’elle n’est « plus elle-même », et de cerner la logique de son comportement.

Comme souvent dans l’œuvre d’Alfred Hitchcock, il est donc ici question de mystères. Mais contrairement à la plupart de ses films policiers, Vertigo offre davantage d’interrogations que de réponses. Lorsque l’on déniche une clef, c’est pour mieux nous rendre compte à quel point l’intrigue est faite de cadenas, de chaînes entremêlées qui nous poussent à rechercher, non pas une nouvelle clef, mais le trou de la serrure ! Une entrée, une grille de lecture compatible… Et lorsque la serrure est trouvée, il faut parvenir à l’associer à la bonne clef, à l’explication la plus vraisemblable de ces péripéties qui vont nouer entre Scottie et Madeleine ce lien immortel et invariable.

Vertigo est riche de ses thématiques psychologiques, pas nécessairement les plus traitées au cinéma. Dans cette histoire, le protagoniste, Scottie, n’aura cessé de « courir après ». Dans la séquence d’ouverture, il court après deux hommes, sans que l’on comprenne exactement sa motivation. Dans la première moitié du film, il court après une femme, pour la sauver d’elle-même. Difficile alors de savoir s’il s’agit d’une folle, d’une manipulatrice, ou d’une âme réellement possédée. Dans la seconde moitié, il court après une image. Sa course-poursuite prend alors la forme d’une fuite en avant. L’objet de ses projections fantasmatiques doit correspondre trait pour trait à son désir, quitte à ce que cette spirale n’en finisse jamais. Une nouvelle fois, le malfrat est loin. Il faut nous recentrer sur Scottie, sur son transfert, sur sa névrose. La spirale est interminable, mais il ne peut pas agir autrement. Par peur de ne pas pouvoir panser ses fêlures, par peur du vide…

Pierre Boileau et Thomas Narcejac avaient écrit ensemble D’entre les morts en 1954, qui se déroule en France durant la Seconde Guerre Mondiale. Cette adaptation américaine est une transposition astucieuse car, si les similitudes contextuelles sont presque nulles, les points d’intrigue communs à peine visibles, c’est essentiellement la densité psychologique qui émaille les interactions entre les protagonistes qui a été scrupuleusement respectée. On sort de la lecture du roman comme on sort du visionnage du film : bousculé, remué.

Deux ans avant Psychose, Alfred Hitchcock prend soin de mener le spectateur sur de fausses pistes, en adoptant un rythme narratif très différent de ce qu’il avait pu faire jusqu’alors. Avec le vingt-deuxième long-métrage de sa période américaine, le maître du suspense n’attendra pas le dernier quart du film pour vous surprendre !

À l’image du Sequoia sempervirent millénaire que Scottie fait découvrir à Madeleine lors de leur promenade dans la forêt plurielle, Vertigo est « bien en place » dans le monde du cinéma, puissant et éternel.

Philippe Gerbier.

Luc Jardie.

Jean-François Jardie.

Claude Ullmann.

Félix Lepercq.

Et tant d’autres.

Des noms qui résonnent comme des colonnes de pierre, inamovibles, que seul un cataclysme hors norme pourrait faire tanguer. Ce cataclysme, c’est la seconde guerre mondiale. Mais loin de s’effondrer, ces colonnes, ébranlées, rappellent au monde qu’elles formaient un site, assis sur le plateau des valeurs humaines.

L’histoire de ces hommes, de ces femmes, est la démonstration que la force du collectif est bien supérieure à la somme des individualités. Ensemble, ces engagés de la France parviennent à prendre des décisions qu’ils n’auraient jamais eu le cran de prendre seuls. Ensemble, il y a comme de la bravoure dans les situations qui les pétrifient dans leurs fors intérieurs ! Quand la liberté individuelle est en danger, le collectif s’exalte !

Faute de pouvoir envisager l’avenir sur le long terme, il s’agit pour ces individus, ces résistants, de réagir le plus habilement possible. Tout en continuant à renseigner leurs alliés dans l’hypothétique espoir d’une libération à venir, Mathilde, Philippe Gerbier, Luc Jardie, et les autres, s’entraident à tenir le choc de l’Occupation. Ils s’entraident à déambuler dans les rues de Paris en toute quiétude, à laisser croire aux belligérants qu’il n’est plus nécessaire d’user de moyens coercitifs pour conserver leur emprise. Alors, peut-être, résistants et occupants marcheraient côte à côte sans soupçonner un instant leurs desseins réciproques.

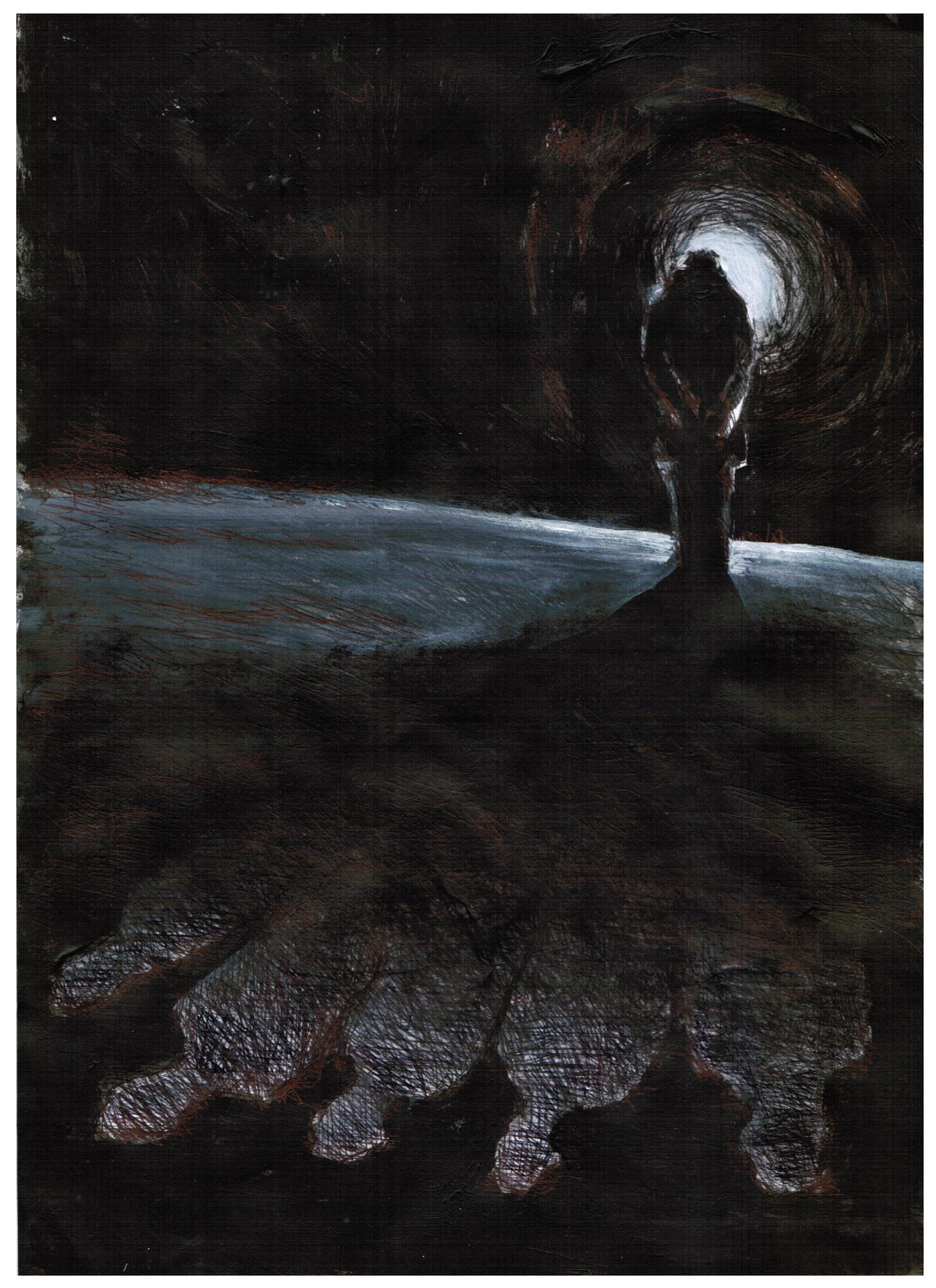

Comme des rats enfermés dans un labyrinthe dont les chocs électriques finiraient de conditionner les chemins empruntés, notre armée des Ombres agit et réagit au gré des événements qu’elle subit. Lorsqu’une Ombre est détenue, une équipe est envoyée pour éblouir dans sa cellule l’ennemi d’un faisceau de lumière tel que celle-ci, soudain, s’échappe, disparaît ! Lorsqu’un traître ou un renégat est capturé, les Ombres s’agglutinent autour pour voiler à jamais son visage… Lorsque le dilemme cornélien est posé de sacrifier une individualité pour protéger le collectif, les Ombres se réunissent en assemblée fantôme et expirent leur dernier souffle d’humanité…

Il pleut sur la France, sur ses pâturages, ses pavés, ses bistrots. La guerre douche les derniers espoirs d’une vie meilleure, en laquelle les années folles avaient laissé croire. Les corps sont exsangues, les expressions crispées, et il n’y a plus que les idéologies, elles aussi figées, pour motiver les soubresauts de la France éternelle.

Les énergies se mobilisent parfois dans les tanières quand, à l’abri de la société des corrompus et des collaborateurs, le loup se retranche pour préparer sa riposte. Dans les souterrains, il hurle. Mais il sait aussi remonter à la surface pour galvaniser ses dernières forces et envisager le dilemme.

Philippe Gerbier envisage tous les dilemmes comme une équation mathématique où les inconnues symbolisent les troupes, et les signes dessinent la stratégie à mettre en place, qu’il veut la plus pragmatique possible pour s’approcher au mieux de la solution. Au lieu de se fier à son instinct grégaire, notre héros s’isole, raisonne à partir des ouvrages mathématiques de Luc Jardie (alias Jean Cavaillès), et donne, non pas sa solution, mais La solution. La seule vraie solution…

Ce film, griffé Jean-Pierre Melville, est celui dans lequel s’exprime le plus explicitement la mélancolie du réalisateur. Éric Demarsan finit de bouleverser les spectateurs épris de nostalgie, les partitions au piano étant une des composantes essentielles de L’armée des ombres.

Read More →

Onze mètres carrés, des barreaux pour laisser le soleil darder quelques-uns de ses rayons, un matelas qui semble avoir toujours été là, des toilettes de fortune, et un crachoir… On n’imagine pas Andy Dufresne, ancien banquier à l’allure froide, expulser de sa bouche les matières impures. Ce crachoir, probablement ne s’en servira-t-il jamais que comme un objet de contemplation. Un objet présent dans sa cellule, inutile, alors qu’il n’y a rien d’autre que ce mobilier de désolation, et ces pierres tout autour de lui…

Les pierres cristallisent son attention. Elles entretiennent une flamme, celle de la passion d’Andy Dufresne, géologue à ses heures perdues. Et à Shawshank, la nuit dure vingt-trois heures. Alors celui qui est en prison pour le restant de ses jours va se transformer en oiseau de nuit, seule façon, peut-être, de se faufiler entre les barreaux de sa cellule.

Les pierres cristallisent son imagination. Pourtant terré dans sa cellule, Andy Dufresne est capable de déployer ses ailes et s’élancer au-dessus de l’océan Pacifique et de l’infini bleu ! Travaillant pour l’éternité qui est devant lui albâtres, basaltes, calcaires et autres pierres, notre prisonnier polit un monde d’échecs dont il est le plus fin stratège ! Il y a toujours dans la marche avant de son esprit une arrière-pensée qui le fait se tenir droit. Ces pierres, pour le restant de sa vie à Shawshank, sont comme les vertèbres d’une colonne qu’il est le seul à pouvoir courber. On a souvent dit de lui, en société, qu’il était un homme raide. En vérité, Andy Dufresne, en société comme en prison, n’a jamais eu besoin d’être entouré pour exister, et le snobisme pointé du doigt n’est qu’un détachement acquis au contact de ses contemporains avec lesquels il n’aura interagi que par convention. C’est la prison qui l’a mis sur le chemin de l’amitié, pure et désintéressée. À Shawshank, Andy apprend. Il apprend qu’un homme tel que Red, meurtrier de couleur qu’il n’aurait jamais côtoyé en-dehors des murs de ce pénitencier, est en fait celui dont il se sent le plus proche. Et même qu’il y a possibilité de nouer entre eux un lien existentiel que rien ne pourrait désolidariser…

Les pierres cristallisent son Espoir. À travers le regard perçant de notre oiseau de nuit, il y a l’idée que ces quelques mètres carrés de cellule ne couvrent pas l’éventail de couleurs qu’il observe du plus profond de son être. Parmi elles, l’infini vert. Couleur des feuilles d’un chêne massif. Couleur des feuilles de ces branches sur lesquelles notre oiseau rêve de se poser. Couleur de tous les possibles.

Contrairement à Rita Hayworth et la rédemption de Shawshank, la nouvelle de Stephen King dont le film s’inspire largement, le point de vue est ici essentiellement celui d’Andy Dufresne (Tim Robbins), et non celui de Red (Morgan Freeman), qui demeure toutefois le narrateur.

Ce style de narration hybride offre l’opportunité au spectateur de ressentir la souffrance, voire par moment la désolation d’Andy. Mais grâce à la voix off de son ami, nous sommes également guidés vers les sentiments d’exaltation que le protagoniste est trop pudique pour nous exprimer directement. Red jette un pont entre Andy Dufresne et nous, avant de l’emprunter à son tour car il y aura toujours un chemin à parcourir pour être en mesure de toucher Andy de ses propres mains, plus précisément du bout des doigts, lui sourire, et avancer en sa compagnie !

Le metteur en scène, Frank Darabont, a lui marqué d’une pierre blanche l’année 1994 en se jouant des codes du film de prison, élevant The Shawshank Redemption au rang de ces œuvres intemporelles qui brassent des thèmes dont nous sommes tous épris. La métaphore du film pourrait être celle-ci : en dépit d’un environnement contraignant, voire coercitif, il s’agit, comme Andy, d’apprendre à se recentrer, comprendre notre destinée existentielle, afin de « maintenir l’Espoir en vie ».

Read More →

Aucune image n’est encore apparue à l’écran, et déjà le film de Francis Ford Coppola fait surgir une émotion : les premières impressions du métrage ne sont pas liées à la prestation d’un acteur, ni au talent du réalisateur, mais à la bande-originale, signée Nino Rota et Carmine Coppola qui, en quelques notes d’une partition soignée, nous annonce sa teneur. Il ne s’agit pas d’une histoire de gangsters comme les autres, mais d’une narration sensible, presque épidermique.

Cela augure avec précision de l’angle choisi par F. F. Coppola pour adapter à l’écran le roman éponyme de Mario Puzo. Les deux hommes ont co-écrit le scénario, fidèle mais focalisé sur les relations de la fratrie Corleone, et singulièrement sur le lien entre Michael Corleone (Al Pacino) et son père, Vito (Marlon Brando). Un film centré sur une famille dans la mafia donc, plutôt qu’un film de mafia incluant une famille.

La première demi-heure finira de plonger le spectateur dans l’univers des Corleone, par la mise en scène du mariage de la cadette, Constanzia (Talia Shire), formidable opportunité pour le réalisateur italo-américain de colorer la pellicule de ses propres souvenirs familiaux.

On y fait la connaissance de ses trois frères, le distant Michael, l’impétueux Santino (James Caan) et le bienveillant Frederico (John Cazale), sans oublier le demi-frère « germano-irlandais », le très sérieux Tom Hagen (Robert Duvall).

La façon dont s’articulent les relations de la fratrie, et des enfants à l’égard de leur père peut laisser envisager la direction que va prendre l’histoire, forcément mouvementée, parfois violente, des Corleone. Une histoire de pouvoir, de territoires new-yorkais segmentées selon les intérêts de chacune de ces Familles dont nous faisons peu à peu la connaissance… Une intrigue assez convenue, que les ressorts familiaux vont venir tordre.

En dépit du charisme exceptionnel de Vito Corleone, c’est bien Michael, « Mike », le personnage principal du film. Le père envoûte chacune des scènes dans lesquelles il apparaît par sa gestuelle minimaliste, presque suggérée, ou l’intonation de sa voix. Le fils, lui, intrigue par son détachement (sa froideur ?), son physique de jeune premier qui, sans doute, cache quelque chose. Comme un voile dans le regard qu’il serait imprudent de lever. Fardée derrière l’insoupçonnable fiancé de Kay Adams (interprétée par l’hypnotique Diane Keaton), il y a une brute qui ne s’assume pas et dont les éclats de colère sont aussi rares que spectaculaires. En cela, il est bien un Corleone, et même, le plus névrosé de tous.

Les choix de Michael tout au long du film revêtent l’apparence d’un certain dévouement pourtant, ils sont éloquents, et parlent surtout de lui. Afin d’assurer la survie de sa famille et sauvegarder l’intégrité physique de son père, il se sacrifie en prenant un risque incommensurable, qui l’oblige à s’expatrier longuement en Sicile. Pour ses proches, ses frères, sa sœur, pour eux tous, il s’éloigne de son père, sans laisser transparaître, paradoxalement, le moindre signe de déchirement.

Puisqu’il s’est senti contraint de se mêler aux affaires de la famille, lui qui avait d’abord juré de n’y être lié en aucune manière, peut-être cette expatriation est l’opportunité pour lui de prendre un ascendant définitif sur le reste de la fratrie… S’il en est, il ne peut pas être n’importe qui. Ici se tisse le lien diffus, dans un premier temps contrarié, entre le fils cadet et son père, lui qui était parvenu, en deux décennies, à constituer un véritable empire du crime !

Un jardin rassérénant, le père et le fils, seuls. Lors d’une de ces nombreuses scènes mémorables, moment d’intimité capturé par Francis Ford Coppola, Vito assure à Michael qu’il n’avait jamais voulu « ça » pour lui, lâchant cette phrase qui révèle, finalement, la philosophie de son parcours :

« And I refused to be a fool, dancing on a string, held by all those big shots ! » (« J’ai toujours refusé d’être un pantin, de danser au bout d’un fil tiré par des gros bonnets ! »).

L’essence du film réside bien dans ce condensé d’émotions, cristallisé par la mise en scène audacieuse car teintée d’un classicisme inhabituel pour ce genre que Le Parrain transcende !

Read More →