Longtemps sur mon chemin j’ai glané ces instantanés de l’esprit, que les pragmatiques nomment hallucinations, mais qui ont élargi ma réalité. L’horizon est clair, ma détermination nullement entamée par les incarnations infâmes. M’éloignant du tunnel au bout duquel la lumière achève sa méthode, je file mon instinct sans me laisser déstabiliser par les manœuvres de la basse foule animée. Il y a comme de la résilience dans ma renaissance.

J’ai anéanti jusqu’à la déraison

Attirant les cupides vers l’immatériel

La seule geôle visible du ciel

Convoquant Déméter* dans ses fondations

Nul besoin des monstres d’acier pour flotter en-dehors de mon enveloppe charnelle. Le repli introspection est mon moyen de locomotion. Il me transporte dans la contrée des dilemmes ultimes, près des ancêtres qui me montrent la voie, près des sages qui me guident. L’équilibre des paroles pointe entre la cognition et l’instinct.

Tout est possible, là-bas, me disent-ils

Proche des troublantes espérances

Les artisans du chaos réduits à l’outrance

Où les cendres embrassent l’exil

Read More →

« J’aimerais te raconter une histoire, j’aimerais te dire que j’y crois encore, mais il me tarde de mettre à bas cette sensation inconfortable qui m’a fait m’éloigner de mon âme d’enfant, dit-elle, déterminée. Faisons face à la réalité : notre histoire a vécu.

— Elle pourrait continuer de vivre, assure-t-il. Je sais que j’ai en moi les ressources pour changer. Sans me transformer, je pourrais devenir l’homme à qui tu souhaites t’adresser.

— J’ai toujours eu envie de m’adresser à toi, et à personne d’autre. Seulement, il me semble que je te parle un peu moins bien chaque fois. Nous sommes toujours connectés, mais plus sur la même longueur d’onde.

— Je ne te croyais pas capable de t’adresser à moi de cette façon, je te félicite. Mais ne crains-tu pas de rester sur un malentendu ?

— Tu me félicites ?

— Oui. Tu vois, je ne suis pas qu’un homme distant et détaché, je t’écoute, et suis attentif à tes ressentis. D’ailleurs, si tu as quelque chose à me reprocher, dis-le-moi franchement.

— C’est vrai que tu ressembles, encore un peu, à l’homme dont je suis tombée amoureuse il y a si longtemps. Et je m’en veux pour cette asymétrie à laquelle j’ai consentie. J’aurais pu fulminer contre toi toute la journée, et patienter jusqu’à ton retour, résolue à trouver les mots justes… Finalement, j’ai hésité à agir avec passion, contre moi-même ! Tu me félicites ? Honte à moi ! Comment ai-je pu être aveuglée à ce point tout ce temps ? »

Read More →

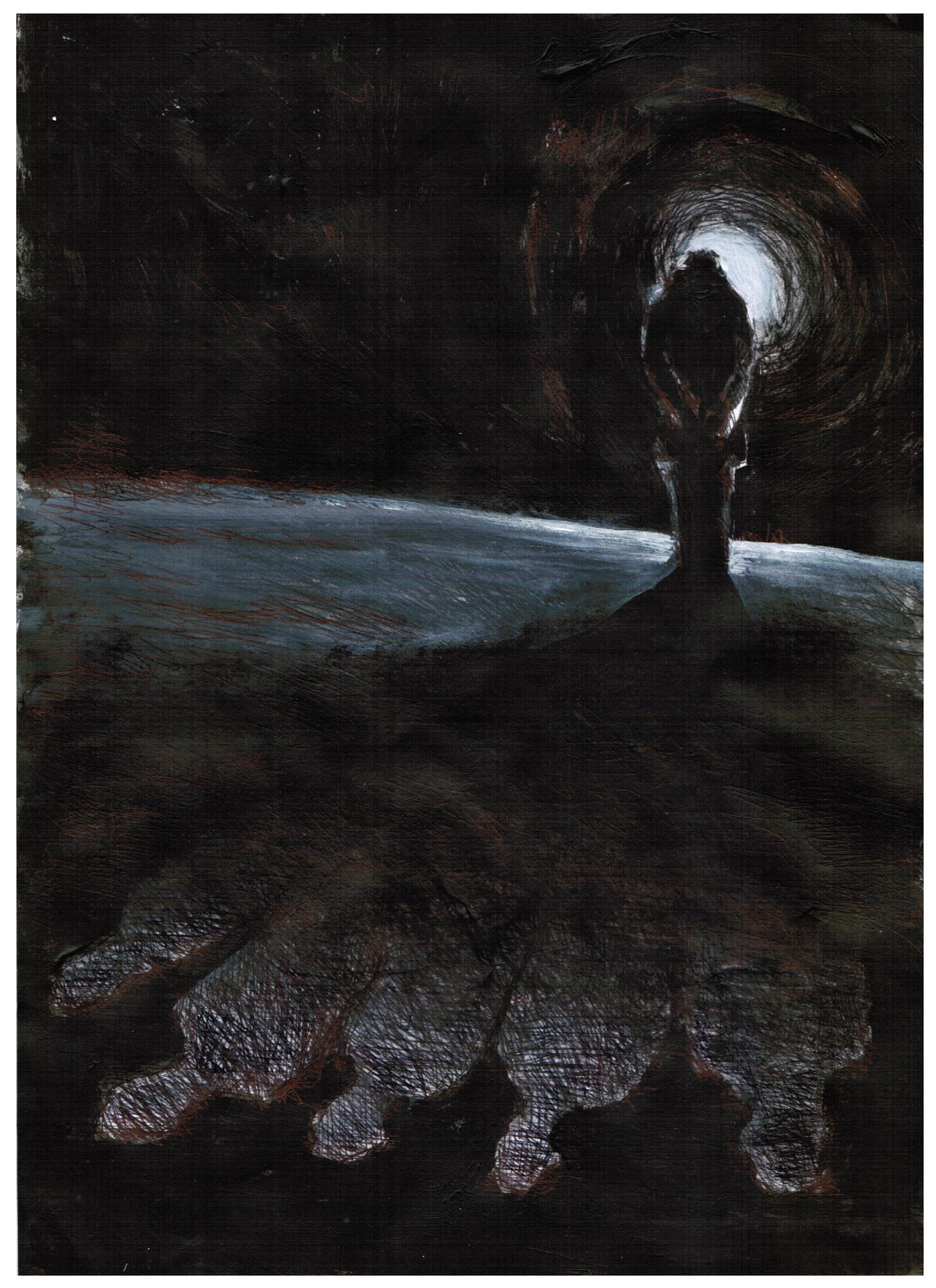

Entre les cieux ou l’enfer, mon âme balance. Ma promenade existentielle est baroque, les vibrations sont profondes, la quête, prise en deux feux, tourbillonne et me déséquilibre.

Tout près de la chapelle, dans la cour des réprouvés, je me déplace aux côtés des hommes en blanc. Je suis autorisé à émerger un instant, une poignée de minutes, sous bonne escorte. Si je chute, ils me rattraperont par le bras. Ainsi, ma colonne vertébrale me fait tenir debout, voir loin, déchirant le voile qui enveloppe l’horizon de feu, et je peux m’envoler au-delà du champ des possibles.

Dois-je invoquer les cieux et entrer en contact avec les incarnations éternelles ou m’essayer à arracher la surface du cimetière pour y déceler, au cœur des boyaux souterrains, à l’emplacement de mes larmes séchées, le signe d’une manifestation salvatrice ? Élever mon esprit dans un monde cristallin ou le mettre au niveau d’une dépouille en décomposition ?

Trois le matin, trois l’après-midi, et quatre au soir. Je me promène au rythme de mes dix cachets journaliers, et je ne ressens plus la force de laisser s’échapper la larme qui longtemps m’a démangé pour m’attirer la sympathie des hommes en blanc. Mon âme plonge, les plaines abyssales sont solidement figées entre deux visions. Et le jus lacrymal n’a jamais pu remonter à la surface.

Je signale au monde extérieur que mon Doppelgänger* sévit toutefois en-dehors de ma boîte crânienne, que j’autoriserais volontiers à percer afin de mieux le tracer. Mais alors que l’envol m’était promis, j’aperçois les barreaux de ma cellule se matérialiser: la promenade s’achève, et les hommes en blanc me raccompagnent dans ma chambre capitonnée… Libre à moi de tourbillonner entre les cieux et l’enfer

Read More →

Une pluie torrentielle de billets s’abat sur les places boursières, et inonde la ville de Berlin, jusque dans ses plus petites ruelles. La chute brutale des cours pourrait donner le sentiment, par ce déluge, que la capitale s’enrichit, en réalité, c’est tout le pays qui sombre dans la pauvreté.

Les jeux sont clos. Désormais il faudra une charrette chargée de billets pour acheter un pain. Le Reichsmark ne vaut plus rien. Nous sommes le 13 mai 1927, un peu plus de deux ans avant le fameux jeudi noir, et c’est l’ensemble du système capitaliste qui vacille sur ses fondements.

En 1922, le très envoûtant Rudolf Klein-Rogge incarne pour la première fois au cinéma le docteur Mabuse. Dans les premières minutes, ce super-criminel fignole l’un de ses méfaits les plus ambitieux : faire chuter les cours de la bourse de Berlin en répandant des informations tronquées dont il est le seul à maîtriser les tenants et les aboutissants. Afin de profiter de la revente des titres lors de la remontée fulgurante du cours lorsqu’il l’aura décidé.

Fritz Lang met en scène l’un des dérèglements possibles du capitalisme et ses effets dévastateurs… des années avant le Krach. Il ne s’agit plus de démontrer que ce réalisateur génial était un visionnaire !

La série complète des « docteurs » Mabuse (incluant les suites « Le testament du docteur Mabuse » en 1933 et « Les 1000 yeux du docteur Mabuse » en 1960) illustre le talent de Fritz Lang à mettre sous les projecteurs les dérives jusqu’au-boutistes de demain (respectivement dans les trois films, le capitalisme sauvage, le totalitarisme, et Big Brother).

Pour ce premier volet, il collabore avec Norbert Jacques, l’auteur du roman éponyme publié un an auparavant, et s’entoure de celle qui deviendra peu après sa femme, la sulfureuse Thea Von Harbou. Ils dessineront ensemble les traits de celui qui est dépeint comme un génie du crime, une sorte de Fantômas dans la langue de Goethe, capable de faire s’agglutiner autour de lui des malfrats de toute espèce, de simples rôdeurs prêts à la soumission, comme de redoutables stratèges qui attendent pourtant les mêmes directives de ce charismatique docteur Mabuse !

Le film joue beaucoup sur les fantasmes liés à la psychanalyse, très jeune alors, et à laquelle on associe à l’époque des pouvoirs quasi-surnaturels… Et pour mettre en scène ces processus, tantôt transcendants tantôt destructeurs, Fritz Lang mise notamment sur un contraste clair-obscur millimétré, et sur un jeu d’acteurs délicat plutôt qu’exacerbé, choix qui se prête particulièrement bien pour décrire l’ambivalence des multiples personnages que le docteur Mabuse incarne pour parvenir à ses fins de manipulation. Fritz Lang effleure à certains égards l’expressionnisme allemand sans jamais l’épouser réellement.

Les dernières scènes ne seront pas sans influencer le cinéma d’Howard Hawks, pour ses métrages les plus populaires. Mais très vite, on quitte le tumulte de la guérilla, l’inferno, pour glisser, doucement, vers les abysses de la psyché du docteur Mabuse, ce colosse que la mégalomanie aura grandement fragilisé.

La pluie torrentielle reprend. Sous le crâne du Criminel, la tempête se déchaîne. Le torrent prend la forme d’un flot continu de pensées… À la surface de sa condition psychique, le docteur Mabuse dérape !

Les portes de son enfer s’ouvrent, et les démons qu’il avait longtemps retenus déferlent dans une nouvelle réalité, audacieusement imaginée par Norbert Jacques, Thea Von Harbou et Fritz Lang. Un fantastique à la Maupassant, subtil et mystérieux, fait alors son apparition… magistral.

Docteur Mabuse est une œuvre à la fois inventive et impudente, que la réorchestration symphonique aura fini de rendre grandiose !

Read More →

Philippe Gerbier.

Luc Jardie.

Jean-François Jardie.

Claude Ullmann.

Félix Lepercq.

Et tant d’autres.

Des noms qui résonnent comme des colonnes de pierre, inamovibles, que seul un cataclysme hors norme pourrait faire tanguer. Ce cataclysme, c’est la seconde guerre mondiale. Mais loin de s’effondrer, ces colonnes, ébranlées, rappellent au monde qu’elles formaient un site, assis sur le plateau des valeurs humaines.

L’histoire de ces hommes, de ces femmes, est la démonstration que la force du collectif est bien supérieure à la somme des individualités. Ensemble, ces engagés de la France parviennent à prendre des décisions qu’ils n’auraient jamais eu le cran de prendre seuls. Ensemble, il y a comme de la bravoure dans les situations qui les pétrifient dans leurs fors intérieurs ! Quand la liberté individuelle est en danger, le collectif s’exalte !

Faute de pouvoir envisager l’avenir sur le long terme, il s’agit pour ces individus, ces résistants, de réagir le plus habilement possible. Tout en continuant à renseigner leurs alliés dans l’hypothétique espoir d’une libération à venir, Mathilde, Philippe Gerbier, Luc Jardie, et les autres, s’entraident à tenir le choc de l’Occupation. Ils s’entraident à déambuler dans les rues de Paris en toute quiétude, à laisser croire aux belligérants qu’il n’est plus nécessaire d’user de moyens coercitifs pour conserver leur emprise. Alors, peut-être, résistants et occupants marcheraient côte à côte sans soupçonner un instant leurs desseins réciproques.

Comme des rats enfermés dans un labyrinthe dont les chocs électriques finiraient de conditionner les chemins empruntés, notre armée des Ombres agit et réagit au gré des événements qu’elle subit. Lorsqu’une Ombre est détenue, une équipe est envoyée pour éblouir dans sa cellule l’ennemi d’un faisceau de lumière tel que celle-ci, soudain, s’échappe, disparaît ! Lorsqu’un traître ou un renégat est capturé, les Ombres s’agglutinent autour pour voiler à jamais son visage… Lorsque le dilemme cornélien est posé de sacrifier une individualité pour protéger le collectif, les Ombres se réunissent en assemblée fantôme et expirent leur dernier souffle d’humanité…

Il pleut sur la France, sur ses pâturages, ses pavés, ses bistrots. La guerre douche les derniers espoirs d’une vie meilleure, en laquelle les années folles avaient laissé croire. Les corps sont exsangues, les expressions crispées, et il n’y a plus que les idéologies, elles aussi figées, pour motiver les soubresauts de la France éternelle.

Les énergies se mobilisent parfois dans les tanières quand, à l’abri de la société des corrompus et des collaborateurs, le loup se retranche pour préparer sa riposte. Dans les souterrains, il hurle. Mais il sait aussi remonter à la surface pour galvaniser ses dernières forces et envisager le dilemme.

Philippe Gerbier envisage tous les dilemmes comme une équation mathématique où les inconnues symbolisent les troupes, et les signes dessinent la stratégie à mettre en place, qu’il veut la plus pragmatique possible pour s’approcher au mieux de la solution. Au lieu de se fier à son instinct grégaire, notre héros s’isole, raisonne à partir des ouvrages mathématiques de Luc Jardie (alias Jean Cavaillès), et donne, non pas sa solution, mais La solution. La seule vraie solution…

Ce film, griffé Jean-Pierre Melville, est celui dans lequel s’exprime le plus explicitement la mélancolie du réalisateur. Éric Demarsan finit de bouleverser les spectateurs épris de nostalgie, les partitions au piano étant une des composantes essentielles de L’armée des ombres.

Read More →

Aucune image n’est encore apparue à l’écran, et déjà le film de Francis Ford Coppola fait surgir une émotion : les premières impressions du métrage ne sont pas liées à la prestation d’un acteur, ni au talent du réalisateur, mais à la bande-originale, signée Nino Rota et Carmine Coppola qui, en quelques notes d’une partition soignée, nous annonce sa teneur. Il ne s’agit pas d’une histoire de gangsters comme les autres, mais d’une narration sensible, presque épidermique.

Cela augure avec précision de l’angle choisi par F. F. Coppola pour adapter à l’écran le roman éponyme de Mario Puzo. Les deux hommes ont co-écrit le scénario, fidèle mais focalisé sur les relations de la fratrie Corleone, et singulièrement sur le lien entre Michael Corleone (Al Pacino) et son père, Vito (Marlon Brando). Un film centré sur une famille dans la mafia donc, plutôt qu’un film de mafia incluant une famille.

La première demi-heure finira de plonger le spectateur dans l’univers des Corleone, par la mise en scène du mariage de la cadette, Constanzia (Talia Shire), formidable opportunité pour le réalisateur italo-américain de colorer la pellicule de ses propres souvenirs familiaux.

On y fait la connaissance de ses trois frères, le distant Michael, l’impétueux Santino (James Caan) et le bienveillant Frederico (John Cazale), sans oublier le demi-frère « germano-irlandais », le très sérieux Tom Hagen (Robert Duvall).

La façon dont s’articulent les relations de la fratrie, et des enfants à l’égard de leur père peut laisser envisager la direction que va prendre l’histoire, forcément mouvementée, parfois violente, des Corleone. Une histoire de pouvoir, de territoires new-yorkais segmentées selon les intérêts de chacune de ces Familles dont nous faisons peu à peu la connaissance… Une intrigue assez convenue, que les ressorts familiaux vont venir tordre.

En dépit du charisme exceptionnel de Vito Corleone, c’est bien Michael, « Mike », le personnage principal du film. Le père envoûte chacune des scènes dans lesquelles il apparaît par sa gestuelle minimaliste, presque suggérée, ou l’intonation de sa voix. Le fils, lui, intrigue par son détachement (sa froideur ?), son physique de jeune premier qui, sans doute, cache quelque chose. Comme un voile dans le regard qu’il serait imprudent de lever. Fardée derrière l’insoupçonnable fiancé de Kay Adams (interprétée par l’hypnotique Diane Keaton), il y a une brute qui ne s’assume pas et dont les éclats de colère sont aussi rares que spectaculaires. En cela, il est bien un Corleone, et même, le plus névrosé de tous.

Les choix de Michael tout au long du film revêtent l’apparence d’un certain dévouement pourtant, ils sont éloquents, et parlent surtout de lui. Afin d’assurer la survie de sa famille et sauvegarder l’intégrité physique de son père, il se sacrifie en prenant un risque incommensurable, qui l’oblige à s’expatrier longuement en Sicile. Pour ses proches, ses frères, sa sœur, pour eux tous, il s’éloigne de son père, sans laisser transparaître, paradoxalement, le moindre signe de déchirement.

Puisqu’il s’est senti contraint de se mêler aux affaires de la famille, lui qui avait d’abord juré de n’y être lié en aucune manière, peut-être cette expatriation est l’opportunité pour lui de prendre un ascendant définitif sur le reste de la fratrie… S’il en est, il ne peut pas être n’importe qui. Ici se tisse le lien diffus, dans un premier temps contrarié, entre le fils cadet et son père, lui qui était parvenu, en deux décennies, à constituer un véritable empire du crime !

Un jardin rassérénant, le père et le fils, seuls. Lors d’une de ces nombreuses scènes mémorables, moment d’intimité capturé par Francis Ford Coppola, Vito assure à Michael qu’il n’avait jamais voulu « ça » pour lui, lâchant cette phrase qui révèle, finalement, la philosophie de son parcours :

« And I refused to be a fool, dancing on a string, held by all those big shots ! » (« J’ai toujours refusé d’être un pantin, de danser au bout d’un fil tiré par des gros bonnets ! »).

L’essence du film réside bien dans ce condensé d’émotions, cristallisé par la mise en scène audacieuse car teintée d’un classicisme inhabituel pour ce genre que Le Parrain transcende !

Read More →